La Cubula di Palermo e le sorelle del mondo islamico

Articolo tratto dalla Rivista Kalós n.1 del 1991

La Cubula di Palermo e le sorelle del mondo islamico

Testo di Ursula Staacke*

*Storica dell’arte, ha compiuto il dottorato in storia dell’architettura presso l’Università di Bonn. Ha collaborato in ricerche condotte dal Deutsches Archdologisches Institut di Madrid indirizzando i propri studi verso l’arte medievale islamica. Ha recentemente una ricerca sull’architettura siciliana del XII secolo i cui esiti sono raccolti in un saggio sulle residenze normanne.

Non esistono testimonianze né indizi concreti della presenza di altre strutture, è perciò verosimile, considerando anche la sua completezza architettonica, che la Cubula fosse un singolo edificio isolato già nel periodo della sua costruzione.

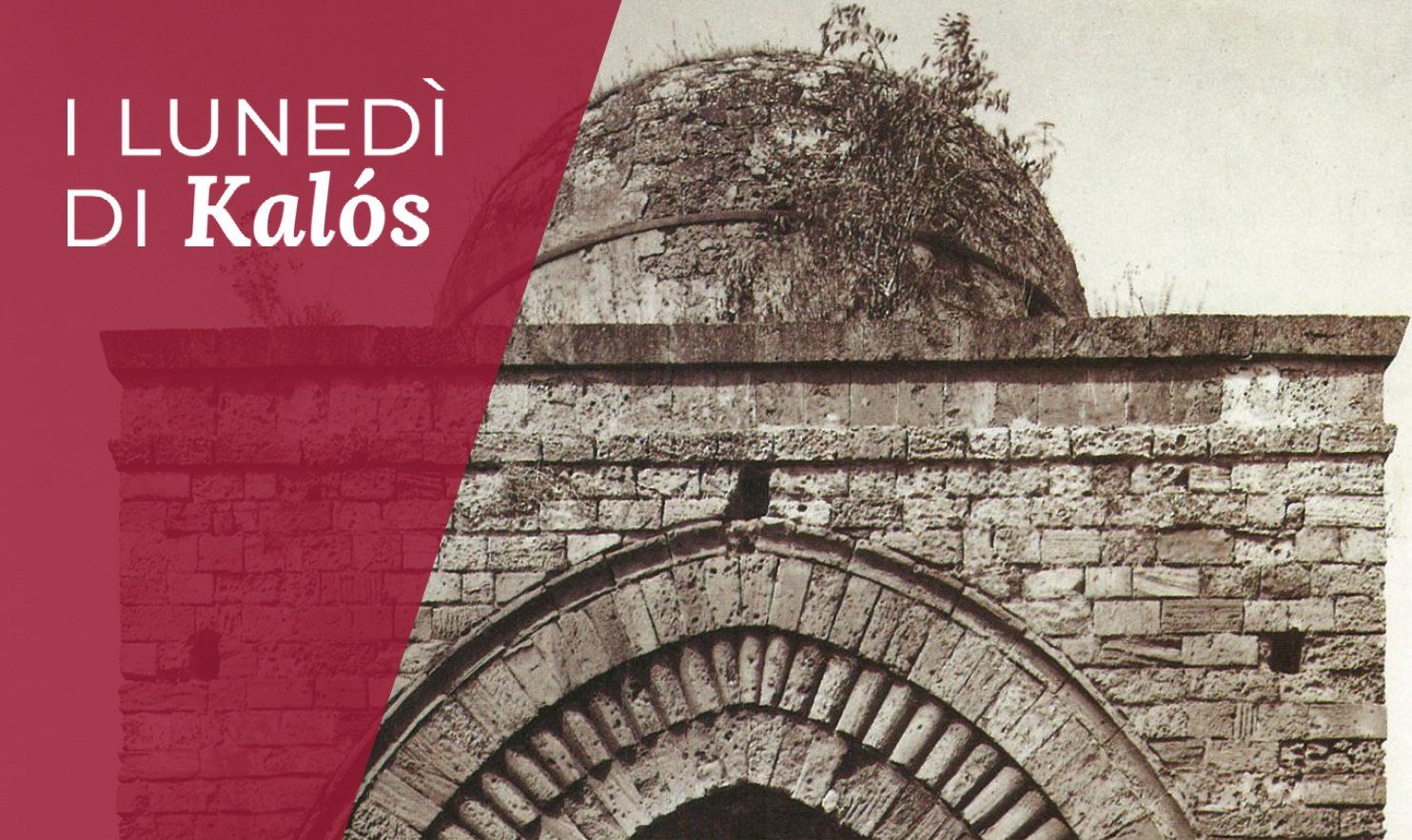

La Cubula è un piccolo edificio d’età normanna, rimasto per molto tempo, insieme alla Favara e allo Scibene, estraneo agli interessi cittadini, situato al centro di un piccolo spazio verde che faceva parte del vasto parco reale Genoardo, il “paradiso della terra”. Per la Zisa o per la Cuba, anch’essi edifici normanni progettati in intimo rapporto con l’ambiente del medesimo parco, appare palese il significato in quanto ricollegabile ad una funzione precisa, di palazzo e di aula celebrativa; e invece la Cubula non svela altrettanto facilmente la sua ragion d’essere. Già il Fazello, esponente isolano dell’erudizione rinascimentale, nel trattato De rebus siculis avanzava un’ipotesi sul significato della Cubula, ad delitias regum: avrebbe fatto parte di un complesso costruttivo più esteso, di un portico, del quale però, egli ammette, non resta alcun altro elemento. Non esistono testimonianze né indizi concreti della presenza di altre strutture, è perciò verosimile, considerando anche la sua completezza architettonica, che la Cubula fosse un singolo edificio isolato già nel periodo della sua costruzione. Mancano inoltre documenti atti a garantire una precisa datazione del monumento, ma le sue caratteristiche costruttive e stilistiche permettono di collocarlo nella seconda metà del XII secolo. La Cubula si erge su pianta quadrata (metri 6,30 per lato) con un volume cubico sormontato da una cupola, i lati aperti da fornici ogivali. La cupola, la cui sagoma si presenta rialzata e col vertice schiacciato, posa su una zona di transizione nascosta nell’involucro cubico e caratterizzata da pennacchi a tromba che si alternano, sui lati, con archi ciechi. Tale magistero si riscontra in numerose chiese di piccole dimensioni della Sicilia occidentale (S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giovanni degli Eremiti, Martorana, San Cataldo, le Cappelle del Palazzo Reale, della Favara e della Zisa, tutte a Palermo, e S. Trinità di Delia a Castelvetrano); ma si riscontra anche nella Tunisia medievale, zona che si delinea come testa di ponte dei flussi della vasta cultura islamica verso l’isola mediterranea. Nell’ architettura islamica, appunto, il volume cubico coperto da cupola ebbe vasta diffusione già prima del dodicesimo secolo, soprattutto ad uso di monumento funerario. Si trova a Tunisi il mausoleo Sidi Bou Chrissane, il quale manifesta la più stretta parentela con la Cubula di Palermo: fu costruito nell’anno 1093 per committenza di due principi della dinastia hurasanide, quale futuro luogo di sepoltura; è di dimensioni si-mili a quelle della Cubula ed è composto da un volume cubico aperto sui quattro lati, con grandi fornici e sormontato da cu-pola. Sempre a Tunisi è un secondo monumento medievale di questa tipologia, il mausoleo di Msid al-Qubbah: i due mausolei tunisini sono gli archetipi geograficamente e storicamente più vicini all’edificio palermitano, ma altri esempi della stessa tipologia sorsero nell’area del Cairo, e si diffusero in tutto il mondo musulmano nel dodicesimo secolo. In questo contesto storico culturale può iscriversi dunque la Cubula che rappresenta, tra gli edifici normanni a noi pervenuti, il frutto più chiaro della riproposizione tipologica dell’Islam. Non così per la destinazione della struttura, ben distinta da quelle del mondo islamico, poiché il monumento di Palermo, all’interno di un parco di svago cerimoniale, doveva svolgere una funzione laica e servire, nell’assetto complessivo del parco Genoardo, come padiglione. Uno scavo al di sotto del livello di campagna potrebbe dare risposta definitiva al problema della destinazione originaria. Comunque una lettura semantica induce a rilevare come il monumento, affidato a maestranze operanti nella tradizione linguistica architettonica islamica, sia rimasto all’interno del parco normanno quale “memoria” e simbolo della perpetuazione della loro cultura.

Per leggere l’articolo completo acquista Kalós n.1 del 1991

Ti potrebbero interessare anche:

Palazzi e giardini dei Re normanni di Sicilia