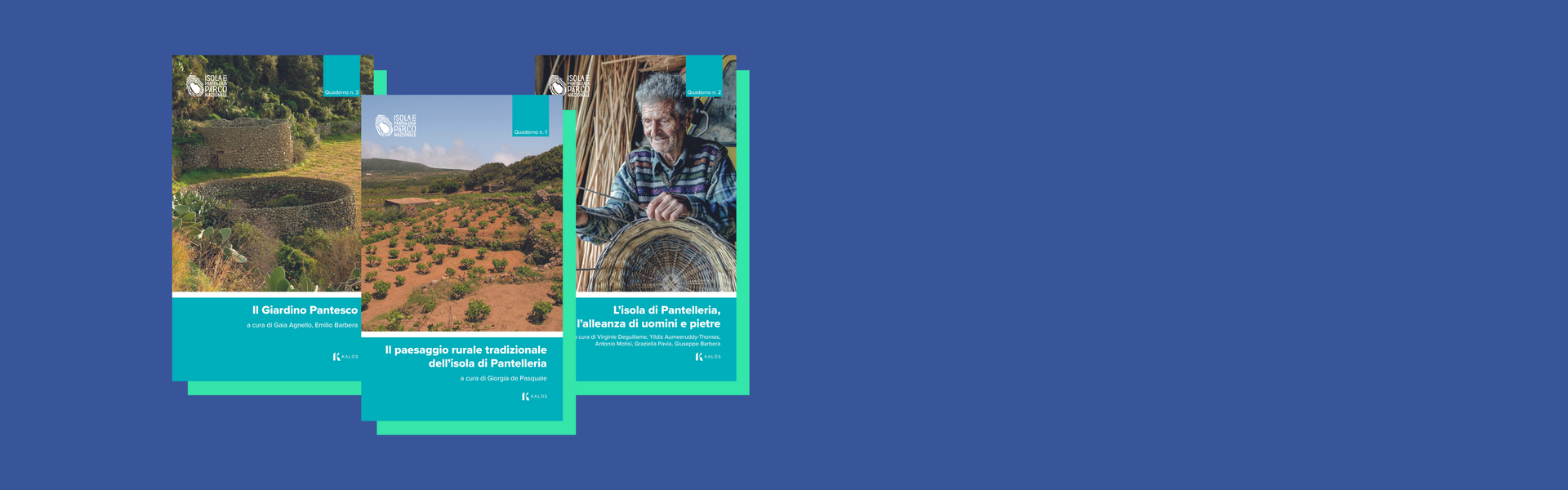

I giardini di Ernesto Basile. Armonia dello spazio e rifugio di emozioni

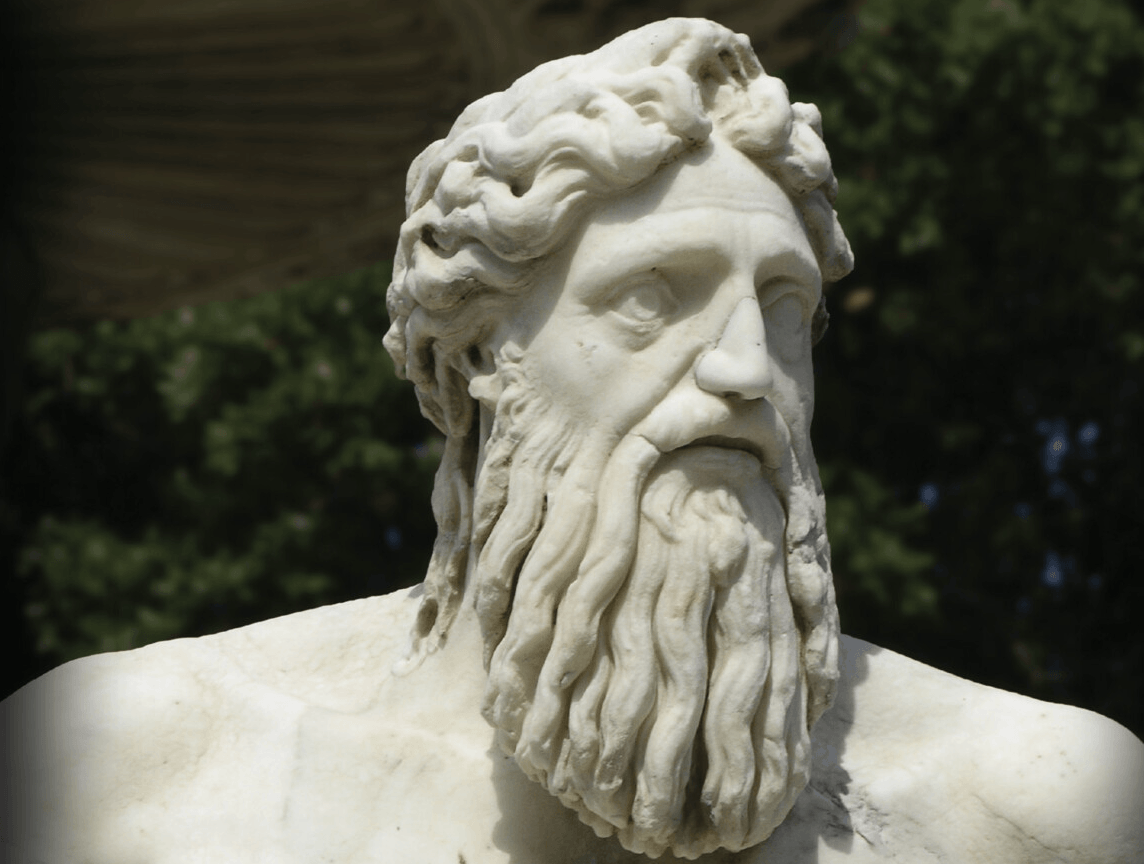

Nelle realizzazioni del grande architetto si svela un originale e articolato percorso legato alla cultura borghese dell’abitare. Dalla subordinazione alla fabbrica, alla centralità della corte, da una geometrica funzionalità alle suggestioni romantiche, ecco i progetti per l’Esposizione Nazionale di Palermo, Villa Deliella, la villa pubblica di Caltagirone e l’Hotel Villa Igiea, raffigurato nell'immagine di copertina.

I giardini di Ernesto Basile. Armonia dello spazio e rifugio di emozioni

Articolo tratto dalla Rivista Kalós n.3/4 del 2011

Testo di Patrizia Miceli

Circolarità dei percorsi, monumentalismo, ispirazione al modello del giardino mediterraneo, insieme alla dimensione scenografica attribuita al “giardino all’italiana”, in un rapporto fra casa e giardino e giardino e paesaggio, già teorizzato da Edith Wharton, costituiscono solo alcune delle

principali chiavi di interpretazione dei giardini concepiti da Basile, secondo una scansione che tende ad associare i singoli momenti ed episodi progettuali a chiare scelte ideologico-formali.

Ed è dunque

in una naturale riverberazione nell’arte dei giardini in architettura che va riconosciuta l’originalità di un percorso e il suo progressivo evolversi, strettamente connesso all’avvento di quella “cultura borghese dell’abitare” che, in maniera forse non del tutto eloquente, si lega e regola ogni singola appendice della residenza.

I retaggi del passato, dalle realizzazioni del padre Giovan Battista Basile sino alle prime esperienze condotte nel quadro di una cultura del giardino e del paesaggio in progressiva definizione e graduale precisazione,

si mescolano con quegli apporti derivanti dalla

tradizione del giardino paesaggistico inglese, in un effetto in cui la scoperta si mescola all’associazione armonica degli opposti.

In un ruolo di subordinazione all’architettura, infatti,

il giardino si configura inizialmente per il progettista

quale appendice stessa della fabbrica, diventando quasi un elemento chiuso e bloccato all’interno di una spazialità definita necessariamente a priori.

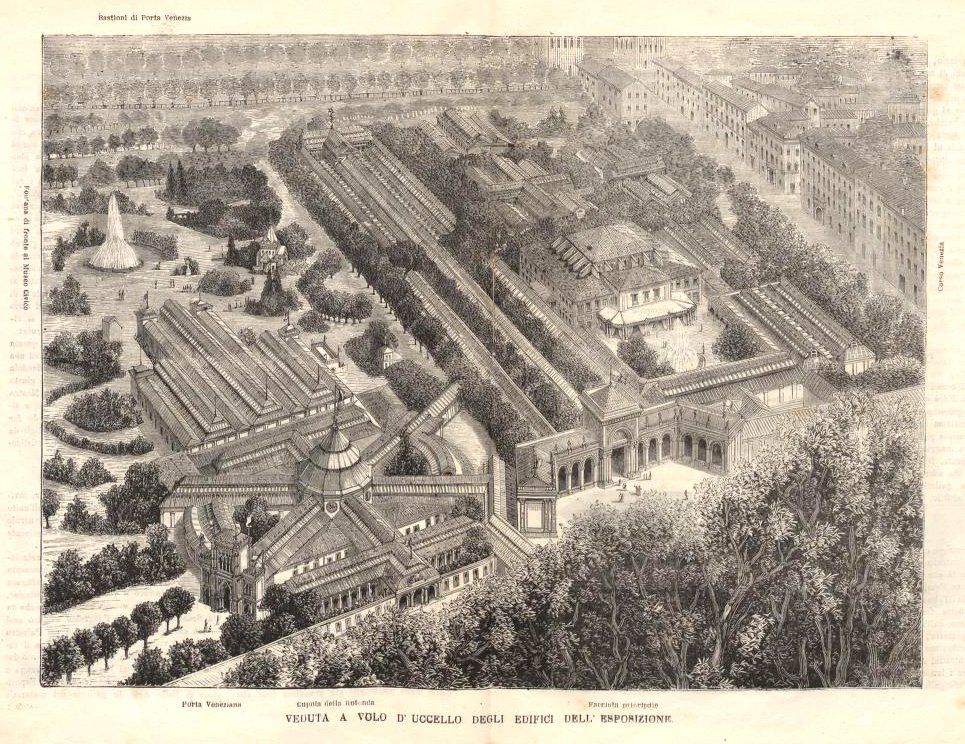

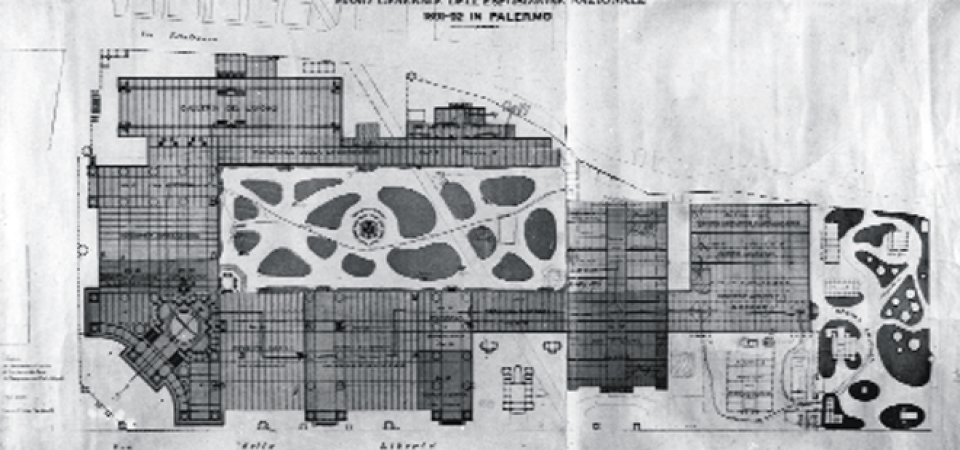

In questa prima fase, cronologicamente circoscrivibile nell’ultimo decennio del XIX secolo, rientra la progettazione del complesso per l’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891, che costituisce in qualche modo anche l’esordio e l’iniziale approccio alla definizione complessiva di una spazialità articolata e costruita sul necessario accordo tra le parti. Nell’ambito della rivendicazione di un’identità autonoma e riconoscibile, che, sul piano architettonico, conduce il progettista all’adozione dello stile siculo-normanno Ernesto Basile configura, in un’area oggi compresa tra via Libertà, via Villafranca e piazza Castelnuovo, un complesso sistema di padiglioni raccordati e comunicanti fra loro direttamente e in cui gli spazi non costruiti diventano sistemi di corti sistemati a giardino. In un’organizzazione gerarchica che dall’architettura si estende dunque ai giardini, Basile configura diversamente, conferendole maggiore respiro, la grande corte centrale alberata che costituisce appunto il nucleo stesso dell’intero complesso.

Nel passaggio, infatti, dalle prime ipotesi progettuali alla soluzione finale il progettista tende a compattare lo spazio centrale configurandolo appunto come un’unica grande corte costruita sull’impianto di viali sinuosi, in cui è la stessa logica dei percorsi a costituire la regola e il principio ordinatore cui obbediscono tutte le appendici della fabbrica.

Per i comparti destinati a verde, essenzialmente ricavati e definiti dalla stessa percorribilità, furono utilizzate prevalentemente delle

alberature ad alto e medio fusto, mentre la centralità dello stesso spazio venne ribadita dalla sistemazione di

una grande fontana luminosa.

A questa stessa logica, seppure in proporzioni ridotte, obbedisce anche l’organizzazione del nucleo centrale di palazzo Deliella, a piazza Castelnuovo, a Palermo, del 1895 (progetto che non fu mai realizzato). I disegni autografi del progettista mostrano, infatti, la risposta ad un

uso specifico dello spazio quale elemento di attraversamento e di raccordo fra entrata ed uscita, seppure in un disegno che tende progressivamente a mutare la sua stessa strutturazione formale, ma che tuttavia interpreta sempre lo spazio destinato al giardino come una corte subordinata al costruito.

I principi adottati nelle fabbriche si manifestano più consapevolmente nella definizione degli spazi ad essa annessi

nel complesso del Grand Hôtel Villa Igiea, a Palermo

[...]. In esso

la sinuosità dei viali interni, combinandosi con assialità e corrispondenze ritrovate, gerarchie rispondenti ad una funzionalità dei percorsi interni e sistemi di terrazzamenti a varie quote,

riesce a mettere in evidenza le peculiarità del sito stesso, piegando queste stesse a logiche ben precise e attestando l’intero sistema lungo la linea di costa che ne definisce in qualche modo il limite naturale ed obbligato.

In un impianto irregolare, retaggio dell’esperienza del padre nel giardino Garibaldi, sempre a Palermo, costruito su percorsi sinuosi, terrazze e scarpate rocciose, che recuperano, invece, la dimensione scenografica dei giardini ottocenteschi,

s’inseriscono boschetti, aiuole, siepi, piantumazioni isolate e collezioni esotiche che, sfruttando ed

assecondando il naturale andamento del terreno, mettono in relazione, secondo i principi derivati dal “giardino naturale” di W. Robinson,

parti ed elementi del giardino con quelle della fabbrica.

Esso è, dunque, il risultato di un progetto di sistemazione, che,

a partire dal 1899, vede riconfigurata l’estrema porzione a nord del parco palermitano all’Acquasanta del principe di Belmonte, in un impianto costituito da tre assi che, attraversando l’intero sviluppo del giardino stesso, collegano la fabbrica alle terrazze a mare e ai belvedere disposti lungo la parete rocciosa. [...]

Ernesto Basile scardina, dunque, gradualmente,

il sistema del cortile in favore di un atteggiamento positivista nei confronti dell’architettura

che riversa conseguentemente anche nell’organizzazione del giardino, mediante il prevalere di una forma che sia diretto prodotto della funzione. Infatti,

da una prima adozione, in una variante prettamente domestica, di quei

principi di circolarità dei percorsi messi in luce nel progetto

della sua casa palermitana di via Siracusa, egli,

nella Villa Deliella e poi, più consapevolmente,

nella villa di Aristide Sartorio sul Lungotevere, a Roma,

esplicita

nella composizione quell’aspirazione ad una “aulicità conquistata”; per poi convergere infine, con il progetto per la

residenza dei Reburdone a Catania e della

Villa pubblica di Caltagirone, verso quella parziale

geometrizzazione del giardino di gusto puramente italiano.

Nell’ultima fase, giardino e architettura tendono, invece,

a combinarsi avvalendosi dell’ausilio dell’elemento architettonico-monumentale in rapporto al contesto paesaggistico. [...]

È dunque nella scansione che, dal 1888-91 sino al 1899, e dal 1899-1901 al 1902-1905, e da questa data alle sue ultime realizzazioni, costruisce il percorso progettuale in materia di giardini di Basile, che si riconosce quell’immagine di “rifugio ignorato”, carico di suggestioni e di emozioni ritrovate, già vagheggiato nella visione romantica di Jean Jacques Rousseau: «[…] Là trovai il ciclamen, il nidus avis, il grande lacerpitium e qualche altra pianta che mi affascinò […] ma a poco a poco, dominato dalla forte impressione di ciò che mi circondava, dimenticai la botanica e le piante, mi misi a sedere […] e mi misi a fantasticare più a mio agio, pensando che ero lì in un rifugio ignorato […]».

E che in qualche misura restituisce, proprio nello spazio del giardino, quella dimensione interiorizzata dell’architettura.

Per leggere l'articolo completo acquista la Rivista Kalós n.3/4 del 2011

Potrebbe interessarti anche:

Ti piace l'arte? Ecco alcuni spunti di lettura!