Guttuso, Caruso e Fiume pittori scenografi al Massimo

Articolo tratto dalla Rivista Kalós n.2 del 1991

PITTORI SCENOGRAFI AL MASSIMO

Guttuso Caruso e Fiume nelle scenografie del teatro palermitano

Testo di Antonino Carollo

*dal 1965, direttore dell’allestimento scenico del Teatro Massimo di Palermo. Negli anni 60 e 70 ha collaborato alla regia e all’allestimento di scenografie a Parigi, a Genova, a Ginevra e al Teatro di Verdura di Palermo; nel 1990 ha creato per il Politeama di Palermo le scene della Maria Stuarda di Donizetti.

I mezzi che concorrono alla realizzazione di uno spettacolo sono tanti. Tra questi la scenografia ha lo scopo di ambientare l’azione scenica e di creare il mezzo per cui possa aver luogo; contribuisce a creare l’unità scenica fra attore-cantante e lo spazio che lo circonda e suggerisce l’atmosfera psicologica nella quale si svolge l’azione.

Quando quella sera del

maggio 1933 si aprì il sipario del Comunale di Firenze, la maggior parte del pubblico non riuscì a trattenere lo stupore. Il Maggio aveva passato il segno. Aveva messo I Puritani di Vincenzo Bellini nelle mani di Giorgio De Chirico e quel De Chirico era una specie di sacrilegio, di profanazione.

Eppure

quella serata ha avuto una importanza fondamentale nelle vicende del Teatro Lirico in Italia. Fu l’avvio di un nuovo gusto. Da allora

i pittori “moderni” o, forse meglio, “contemporanei”

sono stati sempre più frequentemente chiamati a portare la loro opera nella scena melodrammatica e ballettistica. Il fenomeno ha avuto vaste proporzioni, il pubblico si è abituato, i dirigenti dei teatri hanno capito che anche i “pittori da cavalletto” potevano contribuire al rinnovamento del Teatro musicale. D’altra parte non si può non fare cenno all’ingresso dei pittori nella storia dei balletti russi con artisti come Picasso, Legeir, Bakst. I mezzi che concorrono alla realizzazione di uno spettacolo sono tanti. Tra questi

la scenografia ha lo scopo di ambientare l’azione scenica e di creare il mezzo per cui possa aver luogo; contribuisce a

creare l’unità scenica fra attore-cantante e lo spazio che lo circonda e suggerisce l’atmosfera psicologica nella quale si svolge l’azione. L’evoluzione della scenografia è condizionata dapprima dalla riproduzione del vero, ma ne esce ben presto fino a raggiungere quella forza di suggestione dello scenario stilizzato, sintetico o simbolico.

Il costume risponde alle stesse esigenze artistiche e tecniche della scenografia; deve corrispondere alla realtà, tenendo presenti l’armonia dell’insieme e l’accordo con la scenografia oltre che con l’attore. Il rapporto tra lo scenografo, l’autore ed il regista e coreografo è di reciproca interferenza. La scenografia non è autonoma, non è pittura o architettura o scultura: è da considerare come momento di tutta la rappresentazione teatrale, come elemento integrativo; ma lo scenografo può alla fine raggiungere una sua libertà di fantasia.

I pittori siciliani del Massimo

Parecchi pittori da cavalletto italiani e stranieri hanno collaborato per spettacoli d’opera o balletto con il Teatro Massimo della nostra città. Tra questi vogliamo ricordare Renato Guttuso, Bruno Caruso, Salvatore Fiume.

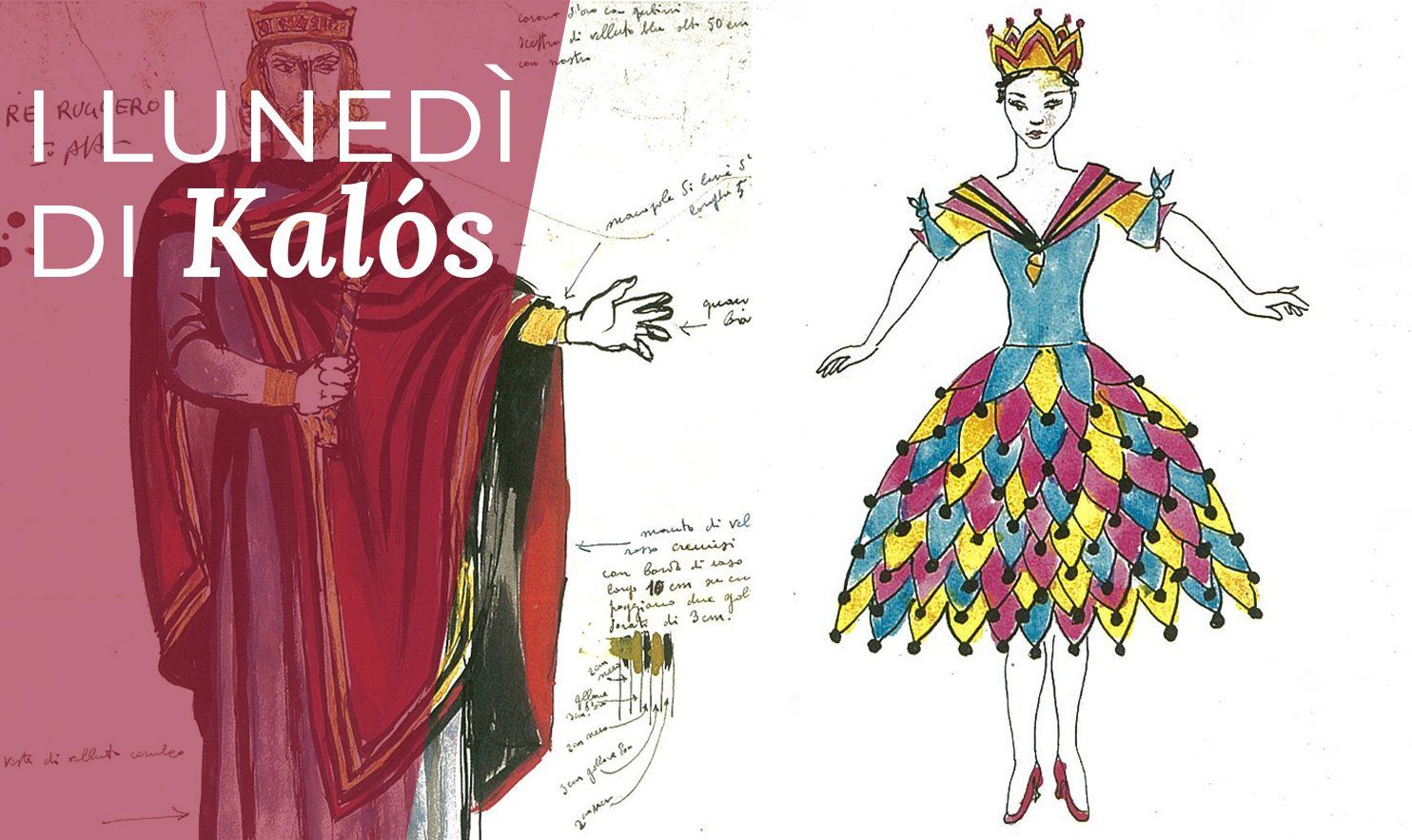

Renato Guttuso ha disegnato per il Massimo le scene ed i costumi per Re Ruggero di Karol Szymanowky (Festival inter-nazionale di musica contemporanea (19 aprile 1946); per il balletto

Sei Danze per Demetra di Millos-Musco (5 marzo 1958); per il balletto

Hellenikon di Millos-Mulè (25 febbraio 1959); per

La Sagra del Signore della Nave di Michele Lizzi; per il balletto

Orpheus di Strawinski (15 dicembre 1981)

Vogliamo soffermarci sulle scene ed i costumi per il Re Ruggero. Guttuso a quel tempo

studiava l’eversiva esperienza cubista, picassiana per dir meglio. La sua è una scena fortemente dipinta; con la vivida luce del mediterraneo, i bianchi calcinati, il panneggiare dei rossi e dei gialli. Come per le scene, così nei costumi, caratterizzati da gonnelle maschili e femminili,

Guttuso pensò più a illustrare che ad interpretare. Egli si riferisce anche alle figurazioni del Teatro dei Pupi, con il gusto di calarsi dentro architetture ispirate alla Cappella Palatina o al Palazzo dei Normanni.

Salvatore Fiume ha realizzato per il Massimo un solo spettacolo, I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini (10 febbraio 1954). I bozzetti dei primi due atti sono caratterizzati da una

nitida geometrica purezza di volumi. Indi ritorna alle tipiche sue figurazioni strutturali antropomorfe, ad una ricostruzione di araldiche atmosfere medioevali di possente straordinaria suggestione.

Fiume sostiene che “una scena è prima di tutto un fatto pittorico. La scena, assolti i problemi funzionali, diventa un quadro, cioè una costruzione espressiva definita da linee e da colori, resa palese dall’incontro della sensibilità del pittore con lo spirito dell’opera, in una libera, segreta, indefinibile intesa”.

Bruno Caruso ha creato per il Massimo le scene ed i costumi per il balletto Cerere e Demofoonte di Pietro Ferro (12 aprile 1957); per l’opera

Il ladro e la zitella di Giancarlo Menotti (12 aprile 1958); per il balletto Danze e Contradanze di Millos-Beethoven (15 aprile 1959); per il balletto

Allegrie Brasiliane di Millos-Milhaud (15 aprile 1951). La scena ideata da Caruso per quest’ultimo balletto è influenzata dal particolare periodo attraversato dall’artista gli anni in cui sono predominanti le

figurazioni di piante, di serre, di orti botanici. La flessuosità del ficus magnolia che domina la scena illustra in maniera suggestiva il samba brasiliano: la sottigliezza del fogliame, le chiome delle piante tropicali sbocciate nello spazio, i coloratissimi costumi, si prestano ad una raffigurazione incisa e tagliente.

Per leggere l’articolo completo acquista

Kalós n.2 del 1991